- 1.長篠・設楽原(ながしの・したらがはら)の戦いはいつのことだったのか?確かめてみた。

- 2.長篠城の戦いとは

- 3.設楽原の戦いとは

- 4.長篠・設楽原の戦いは、1575年(天正3年)5月19日から5月21日にかけて、三河国の長篠城(現在の愛知県新城市)をめぐって、武田勝頼軍と徳川家康・織田信長連合軍が長篠城から西3㎞ほどにある設楽原で行われた戦いです。

- 5.籠城軍の大将、奥平貞昌は家康から与えられた長篠城を武田勝頼の猛攻に耐え援軍が到着するまで守りきりました。

- 6.1573年の三方原の戦いのときにも織田信長は家康に援軍を送っています。そのときは徳川・織田連合軍は武田信玄に負けてしまいました。

- 7.信長は負けても次の機会には、武田軍の騎馬隊に勝つための方法をずっと考えていたにちがいありません。馬防柵と三段撃ちのこと。

- 8.敵に間を置かずに鉄砲を撃つためには、弾を込める時間を考慮してそのことに必要な撃ち手の数をそろえて交互に発砲する方法を思いつきます。

- 9.信長は当初、長篠・設楽原への援軍を迷っていたと言います。

- 10.織田軍は3,000丁といわれる鉄砲はもとより馬防柵を作るための丸太岐阜からわざわざ担いで設楽原まで運んできたと伝わっています。

- 11.設楽原の戦いの様子をイメージできる本があります。

- 12.長篠・設楽原の戦いが終るまでの主な出来事

1.長篠・設楽原(ながしの・したらがはら)の戦いはいつのことだったのか?確かめてみた。

テレビや本などのメディアやインターネットの情報で見たり読んだりしたことがあるので知っていますが、日本の歴史では有名な出来事にもかかわらず、学校の歴史で習ったようにも思いますが頭に残ってないので、戦いに関係する出来事の前後関係がほとんそわかっていませんでした。

そこで、それらを時系列に並べ替えてすっきりと覚えやすくしました。

もともと自分用なのですが、同じ気持ちの人がいらっしゃると役に立つかもしれないと想い記事にしました。

長篠・設楽原の戦いという言葉はよく耳にします。

それは1575年に起きた、武田軍と徳川方の長篠城軍、そしてそのピンチを救いに来た徳川織田軍と武田軍が戦った2つの戦いをそのように呼んでいます。

目次

1.長篠・設楽原の戦いはいつ起こったのか。

2.長篠の戦いとは

3.設楽原の戦いとは

4.長篠・設楽原の戦いは、1575年(天正3年)5月19日から5月21日にかけて、三河国の長篠城(現在の愛知県新城市)をめぐって、武田勝頼軍と徳川家康・織田信長連合軍が長篠城から西3㎞ほどにある設楽原で行われた戦いです。

5.籠城軍の大将、奥平貞昌は家康から与えられた長篠城を武田勝頼の猛攻に耐え援軍が到着するまで守りきりました。

6.1573年の三方原の戦いのときにも織田信長は家康に援軍を送っています。そのときは徳川・織田連合軍は武田信玄に負けてしまいました。

7.信長は負けても次の機会には武田軍の騎馬隊に勝つための方法をずっと考えていたにちがいありません。馬防柵と三段撃ちのこと。

8.敵に間を置かずに鉄砲を撃つためには、弾を込める時間を考慮してそのことに必要な撃ち手の数をそろえて交互に発砲する方法を思いつきます。

9.信長は当初、長篠・設楽原への援軍を迷っていたと言います。

10.織田軍は3,000丁といわれる鉄砲はもとより馬防柵を作るための丸太岐阜からわざわざ担いで設楽原まで運んできたと伝わっています。

11.設楽原の戦いの様子をイメージできる本があります。

12.長篠・設楽原の戦いが終るまでの主な出来事

13.長篠・設楽原の戦いでの戦死者は両軍合わせて15,000人にのぼります。武田、徳川織田の両軍とも戦場の南の丘に村人によって葬られ信玄塚と呼ばれるようになりました。

所要時間36分ほどです

2.長篠城の戦いとは

長篠城の戦いとは、徳川方の長篠城を武田勝頼が15,000の兵で攻めて籠城軍500の兵との攻防戦のことです。

城を包囲している武田軍の攻撃を凌ぎながらも主君の家康に援軍を要請します。

援軍の到着まで城を守り抜きます。

3.設楽原の戦いとは

設楽原の戦いとは、長篠城主奥平貞昌が主君家康に応援を要請すると、8,000人の徳川軍と。家康からの応援要請に応じた30,000人の信長軍が鉄砲3,000丁(4、000丁とも)と馬防柵用の丸太を兵隊に担がせて設楽原までやってきます。

信長は武田軍から38,000人の全軍の一部しか武田軍から見えないように、隠して布陣させます。

そして岐阜から担いできた丸太で馬防柵を作り始めます。

それを見て勝てると思った武田軍を設楽原に誘い込み、攻め太鼓をならしながら突撃してきた騎馬隊を大量の鉄砲で攻撃し壊滅させます。

この2つの戦いが長篠・設楽原の戦いの概要です。

もう少し深掘りしてみましょう。

4.長篠・設楽原の戦いは、1575年(天正3年)5月19日から5月21日にかけて、三河国の長篠城(現在の愛知県新城市)をめぐって、武田勝頼軍と徳川家康・織田信長連合軍が長篠城から西3㎞ほどにある設楽原で行われた戦いです。

長篠・設楽原の戦いは、1575年(天正3年)5月19日から5月21日にかけて、三河国の長篠城(現在の愛知県新城市)をめぐって、武田勝頼軍と徳川家康・織田信長連合軍が長篠城から西3㎞ほどにある設楽原で行われた戦いです。

それは武田勝頼の指揮のもと5月1日に長篠城を囲んで攻めたことに始まります。

武田軍の本気度は15,000人の兵で500人の城兵が守る長篠城を攻めに来たことでわかります。

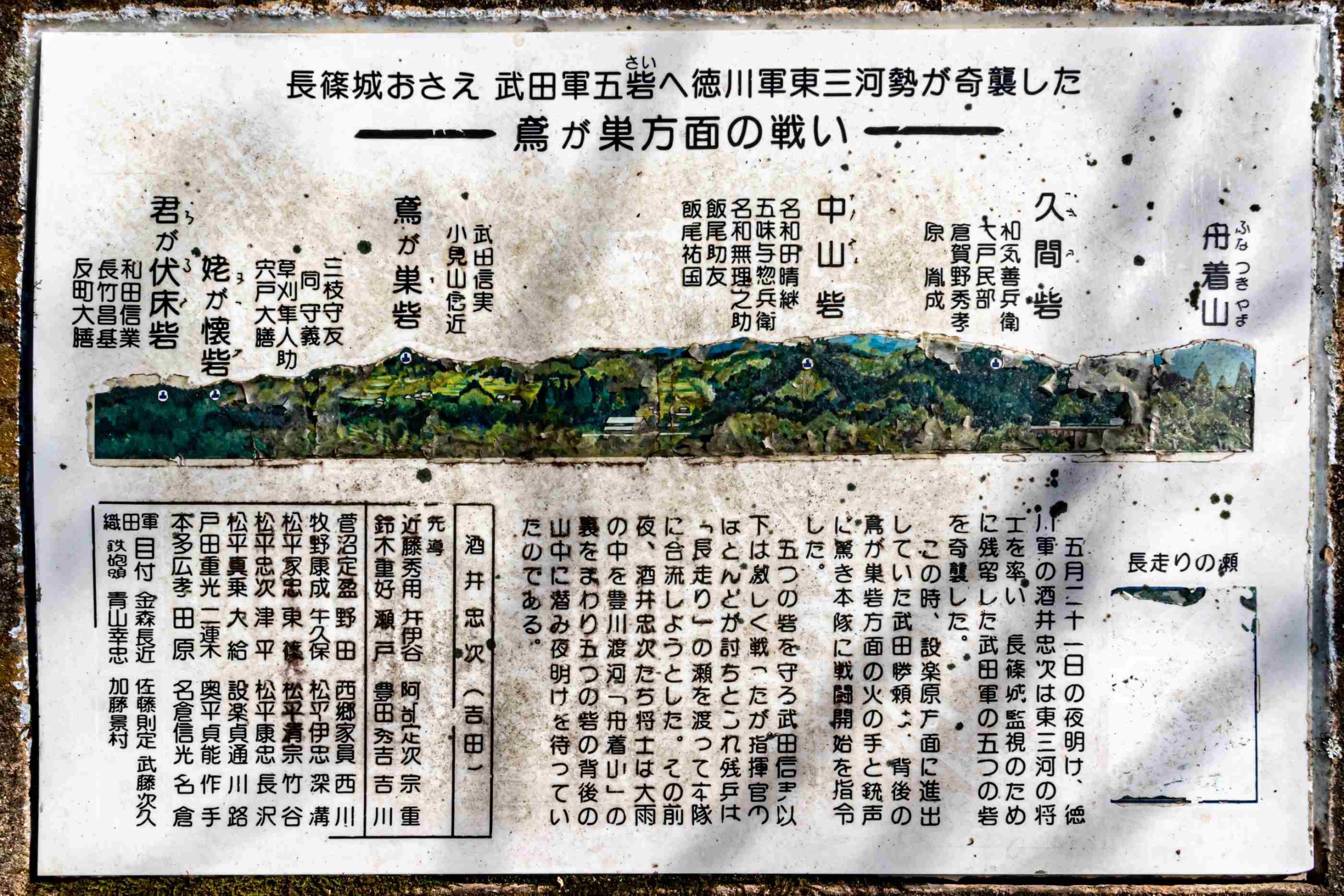

その上、長篠城が見下ろせる南側を流れる宇連川の向こうの鳶ヶ巣山などに5つの砦兵を入れて城を監視します。

そのような布陣からしても武田勝頼の恐ろしいほどの本気度が伝わってきます。

5.籠城軍の大将、奥平貞昌は家康から与えられた長篠城を武田勝頼の猛攻に耐え援軍が到着するまで守りきりました。

籠城軍の大将、奥平貞昌は家康から与えられた長篠城を武田勝頼の猛攻に耐え援軍が到着するまで守りきりました。

そのときには武田分の半数の8,000人の兵しか動員できなかった家康は、長篠城を救援(後詰)するために信長に援軍を頼みました。

家康の頼みに応えた信長はなんと武田軍の2倍の30,000人の兵を率いて岡崎城までやってきます。

武田軍と家康軍には兵力差がありすぎて、まともに戦えば家康には勝ち目はありませんでしが、信長の援軍が来てくれたことで、家康は長篠城を攻めている武田軍を追い払えるときっと確信したことでしょう。

そして、武田軍を追い払ってさえしまえば、長篠城を救えるし後詰め(救援)を行うという目的も果たされます。

奥平貞昌以下500人の籠城軍に対して信頼を失うこともありません。

それに徳川・織田軍はもちろんのこと、武田軍も無駄に兵の命が奪われてしまうこともないと目論んでいたことでしょう。

しかしその考え方は、武田勝頼が兵力差を冷静に判断して、ここはいったん引き上げて戦わないという常識的な判断を下すことが前提でした。

重臣たちは勝頼にそう進言したにもかかわらず戦いを選択してしまったのでした。

6.1573年の三方原の戦いのときにも織田信長は家康に援軍を送っています。そのときは徳川・織田連合軍は武田信玄に負けてしまいました。

1573年の浜松城の北、三方原での信玄との戦いでも織田信長は家康に援軍を送りましたが、そのときは武田信玄に徳川・織田軍は負けてしまいました。

そのときは信長は他の戦に忙しく三方原には来ていませんでした。

もし信長本人がやって来ていたら、武田の騎馬隊には太刀打ちできなかったかもわかりません。

三方原は設楽原とは違って広いので設楽原の戦いのように、敵を狭い戦場に誘い出して鉄砲で騎馬隊を一網打尽にできるような地形ではありません。

馬防柵を作ったとしても簡単に後ろに回り込まれてしまい蹴散らされてしまうのではないかと思います。

そんなことから、武田軍の騎馬隊に対して家康・織田軍は、局地戦ばかりの冗長的な戦い方しかできなかったのではないかと思います。

騎馬隊の機動力が有利に働く地形の戦場だったのでしょう。

7.信長は負けても次の機会には、武田軍の騎馬隊に勝つための方法をずっと考えていたにちがいありません。馬防柵と三段撃ちのこと。

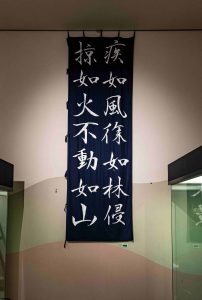

信長は負けても次の機会には、武田軍の騎馬隊に勝つための方法をずっと考えていたにちがいありません。武田家は、いつかは必ず倒さなければならない相手だったからです。

そのような背景もあり、考え抜いた結果が馬防柵と鉄砲の三段撃ちの戦法です。

鉄砲で戦うためには、鉄砲の弱点である発砲してから次の発砲までには一連の作業時間が必要なので、次々と連続して発砲することができないという弱点をカバーしないことには押寄せる騎馬隊のスピードに勝てませんから、信長もそうですが戦場に身を置く将士であるなら必死で対策を考えていたはずです。

命がかかっているのですから。井上靖作「風と雲と砦」 @設楽原歴史資料館

8.敵に間を置かずに鉄砲を撃つためには、弾を込める時間を考慮してそのことに必要な撃ち手の数をそろえて交互に発砲する方法を思いつきます。

敵に間を置かずに鉄砲を撃つためには、弾を込める時間を考慮してそのことに必要な撃ち手の数をそろえて交互に発砲する方法を思いつきます。

その具体策がよく耳にする鉄砲の三段撃ちです。

三段撃ちはなかったという説があるようですが、戦場ですから一度発砲したら次が続かないときもあったことでしょう。

しかし、攻め寄せる騎馬隊に勝つためには連射することです。

騎馬隊は徳川・織田方が2発目を撃つときには馬防柵まで到達できているので勝てると思ったことでしょう。

プロの戦闘集団なので、戦を知らない私が思うよりも精神的にも体力的にもタフで頭脳的なはずです。

4段、5段撃ちも戦いの場面においてはあったのではないかと思います。

正面からだけではなく馬防柵越しに左右からも騎馬隊が狙い撃ちされているはずです。

弾薬は貴重品なので、無駄玉は撃たないだろうし命中精度の高くなる距離まで敵を引きつけて撃ったはずです。

私がイメージしたのは4サイクルエンジンです。

気筒数を増やして常にどれかのシリンダー内で爆発が起こっている状態を維持することで連続して高出力を得る仕組みに似ていると思います。

9.信長は当初、長篠・設楽原への援軍を迷っていたと言います。

信長は当初、長篠・設楽原への援軍を迷っていたと言います。

三河後風土記にはそのことについての記述があります。

要約すると、

信長は家康からの援軍の要請について諸将を集めて評議させたところ、敵は大軍なので味方が負けることは必定であるが、家康は信長との盟約を守り近江の佐々木氏征伐、姉川の戦いなど身命をなげうって織田のために大功を立てた。

それなのに今度は織田が盟約を違えて家康に加勢しなければ、徳川は武田に下ることになります。

武田と徳川がお互いに力を合わせて尾張を攻め取ることとなるでしょう。

と申したら、信長はこれを聞き大いに驚き出馬することとなった。

そのような記述がみつかります。

10.織田軍は3,000丁といわれる鉄砲はもとより馬防柵を作るための丸太岐阜からわざわざ担いで設楽原まで運んできたと伝わっています。

織田軍は3,000丁といわれるてっぽうはもとより馬防柵を作るための丸太を岐阜からわざわざ担いで設楽原まで行軍してきたと伝わっています。

そして着陣してすぐに馬防柵の構築を始めます。

また、鉄砲3,000丁を持ってきたというのもその通りではなかったかと思います。

その理由は、酒井忠次の鳶ヶ巣山砦を初めとする5つの砦の攻撃を行う別働隊は4000人で鉄砲500丁の鉄砲で攻撃しています。

そのときの様子は宮城谷昌光さんの著書「風は山河より」第6巻の「鳶ヶ巣山」を読むとイメージが湧くので想像を助けてもらえます。

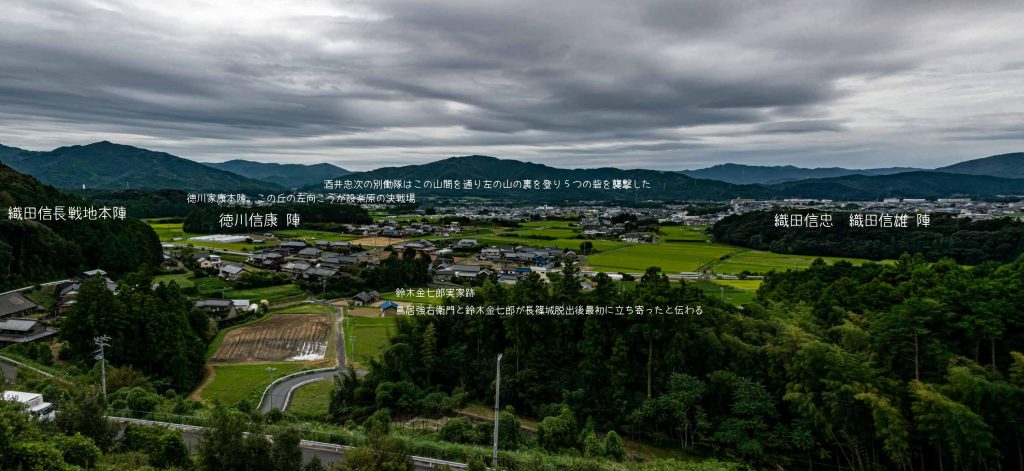

また、前線の馬防柵の後方には、信長や家康の子供の織田信雄、信忠や徳川信康の陣がありました。

さらに信長旗下の羽柴秀吉や明智光秀も陣を構えているので、そちらにも鉄砲は配備されているはずなので、実際の戦いに使う鉄砲の数が足りなさそうにも思えるくらいです。

全体で4,000丁ほどないと馬防柵で戦う鉄砲隊が間断なく連射するためには鉄砲が前線に行き渡らないかもしれないと思ってしまいます。

もっと少なかったという説がありますが、私だったらそれ以上少ないと怖くて戦えません。

堺を押さえていた信長なのでそのくらいの数の鉄砲をそろえることができたのでしょう。

11.設楽原の戦いの様子をイメージできる本があります。

設楽原の戦いの様子をイメージできる本があります。

文章はその通りではありませんが、要約するとこういったことになります。

長篠合戦の様子を三段に馬防柵を備えて、家康の前にいる本多忠勝の鉄砲隊が柵の目に出て鉄砲を放っている。

寄せ手の山県隊はそれを凌いで襲いかかると、忠勝隊は柵の中に避難する。そこから鉄砲を放つ。

柵が縄を結んで引き倒される。

その後ろの柵の向こうには家康がいるのでそこに他の隊も殺到する。

二段目の柵は堅固に作られているので1段目の柵のようには引き抜き倒せない。

そこに集中している武田方をめがけて隣の榊原隊が斜め横から鉄砲を撃ちまくる。

その上敵を引きつけて撃つでしょうから必ず敵に命中したと考えられます。

戦術に引っかかってしまった武田軍の騎馬隊は壊滅した。

川村真二さんの作品、徳川四天王 第18章「長篠の秘策」のところでの描写は実況中継をで見ているように表現されています。

信長公記にも記録が残されているように、武田軍は攻め太鼓を打ち鳴らして攻めています。

設楽原合戦図にも、攻め太鼓を背負った姿が何人か描かれています。

長篠合戦図を眺めていると、そんな風な戦い方だったように思えてきます。

12.長篠・設楽原の戦いが終るまでの主な出来事

長篠・設楽原の戦いが終るまでの主な出来事

天正3年(1575)5月1日、武田勝頼の率いる武田軍15,000が長篠城を包囲し長篠城の戦いが始まる。

家康は小栗大六を使者にとし信長に加勢の出馬を要請。

出陣がないので再び、奥平美作守(みまさかのかみ)、石川伯耆守(ほうきのかみ)を岐阜の信長の元に遣わし加勢を要請した。(改正三河後風土記)

信長岐阜城出発 天正3年5月13日 (信長公記)

5月14日岡崎城着陣

5月15日岡崎城駐留

5月16日牛窪城泊

5月17日野田原に野営

5月18日設楽原極楽寺山に陣を構える。

敵方から見えないように軍勢3万を散らばして(分散して)配置

(徳川・織田連合軍38,000人) (信長公記)

長篠城のこと

5月14日武田軍は長篠城に総攻撃を仕掛けた (長篠城説明板)

強右衛門長5月14日の夜家康への救援の使者として篠城脱出

5月15日朝、雁峯山(がんぽうざん)で脱出成功の狼煙を上げ岡崎城に走る

5月16日朝再び雁峯山で援軍来るの狼煙3発を上げる。

強右衛門城の対岸まで戻ったところを武田方に捕まる。

5月25日 信長、岐阜城に帰陣(信長公記)

13.長篠・設楽原の戦いでの戦死者は両軍合わせて15,000人にのぼります。武田、徳川織田の両軍とも戦場の南の丘に村人によって葬られ信玄塚と呼ばれるようになりました。

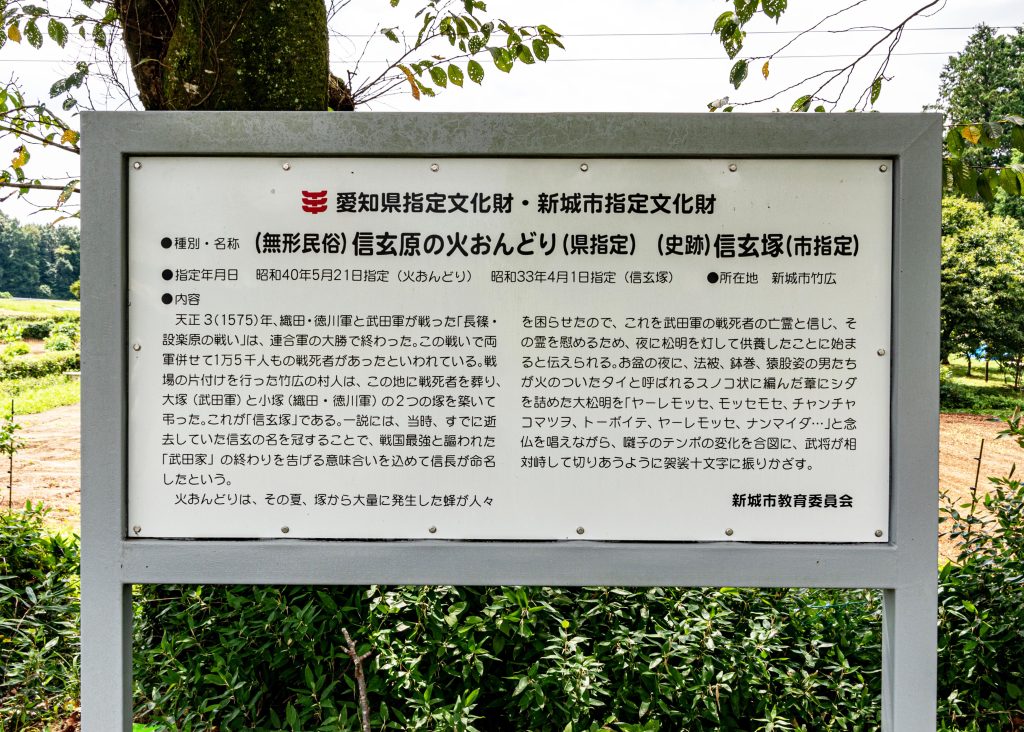

長篠・設楽原の戦いでの戦死者は両軍合わせて15,000人にのぼります。

武田、徳川織田の両軍とも戦場の南の丘に村人によって葬られ信玄塚と呼ばれるようになりました。

戦死者 両軍合わせて15,000人 武田軍10,000人 徳川・織田連合軍5,000人と伝わっています。

信玄塚は設楽原歴史資料館のある丘にあります。

地元、竹広の村人が武田、徳川織田に分けて葬りました。

名のある武将はそれぞれ討ち死にしたその近くに墓を作り葬っています。

信玄塚の説明板にこう書いてあります。

愛知県指定文化財・新城市指定文化財

・種別・名称(無形民俗)信玄原の火おんどり(県指定)(史跡)信玄塚(市指定)

・指定年月日 昭和40年5月12日指定(火おんどり) 昭和33年4月1日指定(信玄塚)

・所在地 新城市竹広

・内容

天正3(1575)年、織田・徳川軍と武田軍が戦った「長篠・設楽原の戦い」は、連合軍の大勝で終った。この戦いで両軍併せて1万5千人もの戦死者があったといわれている。戦場の片付けを行った竹広の村人は、この地に戦死者を葬り、大塚(武田軍)と小塚(織田・徳川軍)の2つの塚を築いて弔った。これが「信玄塚」である。一説には、当時、すでに逝去していた信玄の名を冠することで、戦国最強と謳われた「武田軍」の尾張を告げる意味合いを込めて信長が命名したという。

火おんどりは、その夏、塚から大量に発生した蜂が人々を困らせたので、これを武田軍の戦死者の亡霊と信じ、その霊を慰めるため、夜に松明を灯して供養したことに始まると伝えられる。法被、鉢巻、猿股姿の男たちが火のついたタイと呼ばれるスノコ状にに編んだ葦にシダを詰めた大松明を「ヤーレモッセ、チャンチャコマツヲ、トボイテ、ヤーレモッセ、ナンマイダ・・」と念仏を唱えながら、拍子のテンポの変化を合図に、武者が相対峙して斬りあうように袈裟十文字に振りかざす。

新城市教育委員会

この説明板が立てられているその下に、カメラを構えて私が立っているこの場所に戦いで亡くなった15,000人が眠っています。