明治時代が始まってすぐ、大阪の文明開化は川口にあった外国人居留地から始まります。

西洋の文化と近代教育が大阪にもたらされたのです。

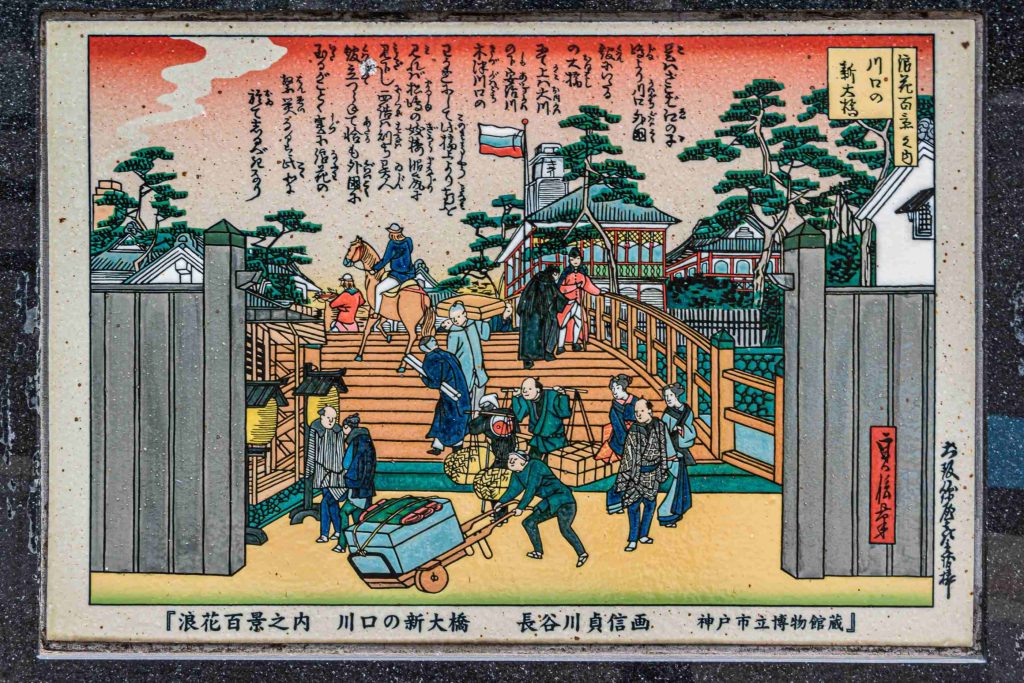

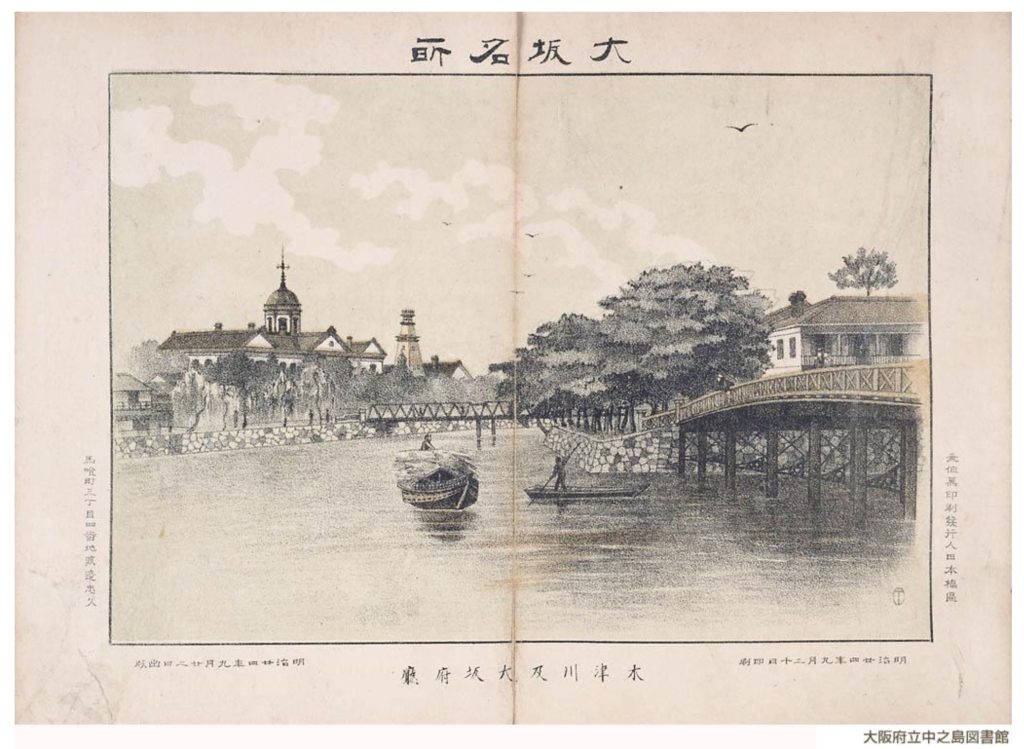

川口の新大橋(木津川橋)は大阪の文明開化の架け橋になりました。

その橋のたもとの記念碑には当時の様子を描いた陶板の大きな錦絵がはめ込まれています。

当時の川口の異国情緒をよく伝えています。

今もこんな雰囲気が残っていたら、大阪有数の観光スポットなのにちょと残念です。

錦絵では橋の手前の両脇に板塀が見えますが、当時は居留地に続く橋のたもとには門が設けられていたのでしょうね。

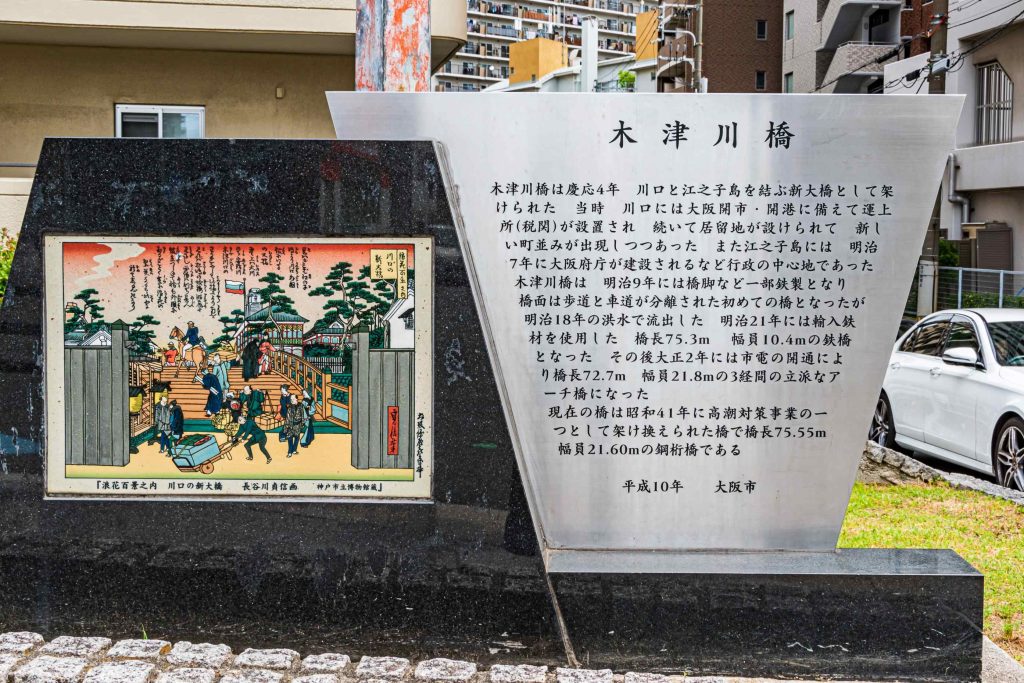

木津川橋の説明文

木津川橋は慶応4年(明治元年、1868年) 川口と江之子島を結ぶ新大橋としてかけられた

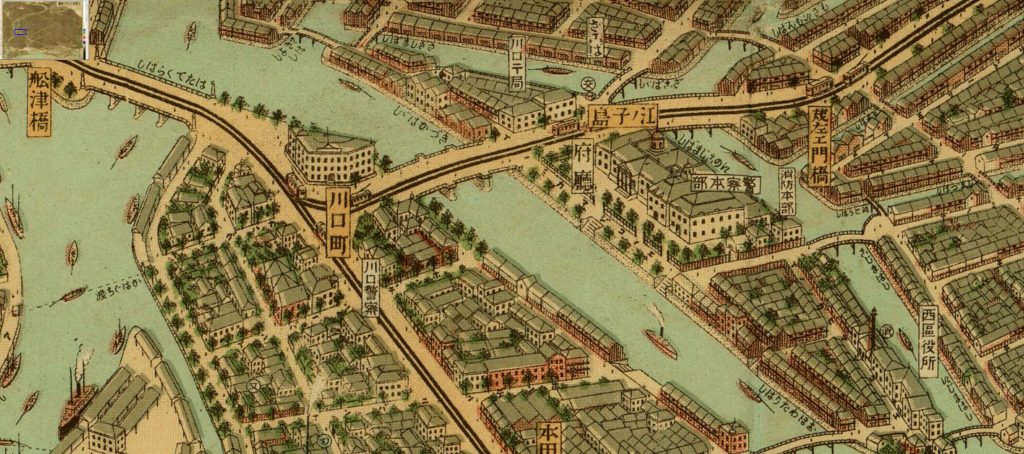

当時 川口には大阪開市・開港(貿易)に備えて運上所(税関)が設置され 続いて居留地が設けられて 新しい町並みが出現しつつあった

また江之子島には 明治7年に大阪府庁が建設されるなど行政の中心地であった

木津川橋は 明治9年には橋脚など一部鉄製となり 橋面は歩道と車道が分離された初めての橋となったが明治18年の洪水で流出した

明治21年には輸入鉄材を使用した 橋長75.3m 幅員10.4mの鉄橋となった

現在の橋は昭和41年に高潮対策事業の一つとして架け換えられた橋で橋長75.55m幅員21.60mの鋼桁橋である

平成10年 大阪市

この昭和橋から東の淀屋橋までは2㎞、西の河口近くにあるUSJまでは5㎞です。

USJを通り過ぎて、天保山がある大阪港の中央突堤までは6㎞ほどの距離があります。

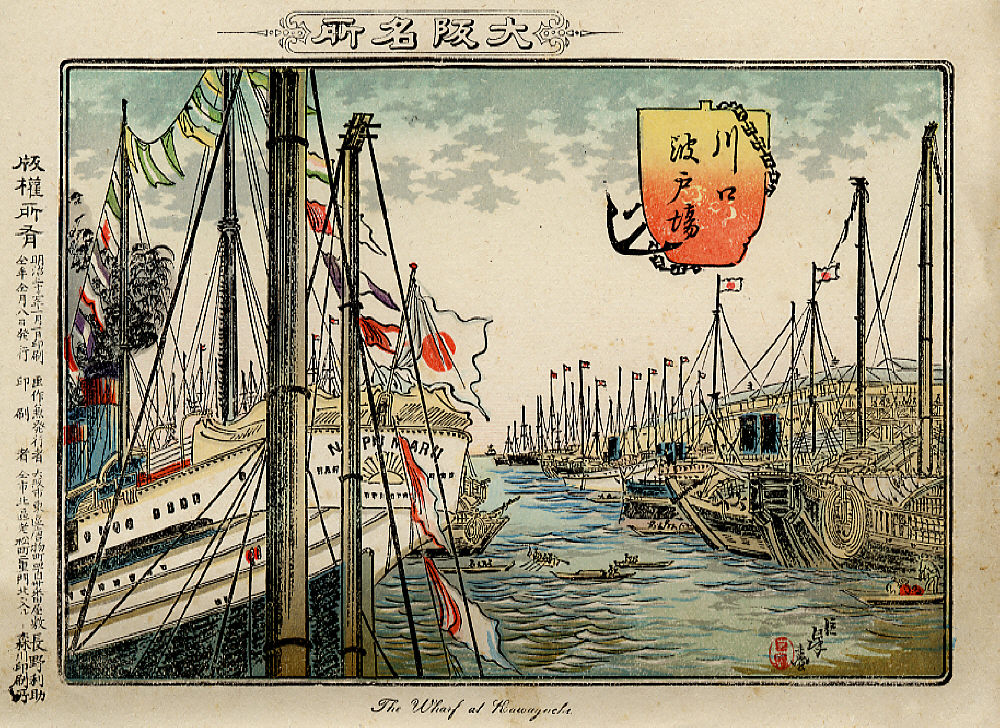

川口の居留地には川口波止場(かわぐちはとば)という港がありました。

当時ここは大阪の表玄関でした。

税関(運上所と呼ばれていた)が設けられて貿易の船が出入りする港になりました。

河口の天保山から安治川(あじがわ)を6キロほど遡ったこの港まで多くの船がやってきました。

外国人居留地は明治元年(1868)に川口にあった船の通行を管理する幕府の番所「大阪船出」跡にできました。

慶応4年七月29日(1868.9.15)居留地26区画が外国人に競売され、大阪川口居留地の歴史が始まった。居留地に接する本田・富島・古川・梅本町も外国人雑居地となった。明治19年(1886)には10区画の増設があり、明治32年(1899)7月に居留地が撤廃されるまで、この付近は洋館や教会・学校などが並び、各国人が散策するなど、大阪の文明開化を象徴する場所として、異国情緒豊かな雰囲気を漂わせていた。上図は居留地の建物の推定復元であるが、必ずしも同年代ではない。碑の位置は雑居地の場所にある。

大阪府庁は1926年(大正15年)に大手町に移転する。

外国人居留地は明治元年(1868)に川口にあった船の通行を管理する幕府の番所「大阪船出」跡にできました。

川口波止場(はとば)の東10万坪ほどの一角に大阪で初めて西洋風の建物が建ちました。

『大阪府誌』によると戸数31、人口330余人で、イギリス人57人、アメリカ人60人、ドイツ人1人、フランス人9人、中国人200人、スイス人3人、ベルギー人2人、スペイン人1人がいたと記録が残っています。

明治7(1874)年に木津川をはさんだ川口の対岸、江之子島に大阪府庁が建てられ、大正15(1926)年に現在の中央区大手前に移転するまでの約50年の間、西区は大阪の政治の中心地でした。

明治7(1874)年に川口の東の対岸の江之子島大阪府庁が建てられ、大正15(1926)年に現在の中央区大手前に移転するまでの約50年の間、西区は大阪の政治の中心地でした。

第四代大阪府の渡辺昇知事が、大阪府庁舎建設に当たり「大阪の将来は西海を隔てて遠く海外にあり」と唱え、居留地の対岸で当時大阪の表玄関であったこの地を選び、西向きに庁舎を建てています。

この府庁舎は大阪では造幣局の応接所として建てられた泉布観(せんぷかん)に次ぐ本格的な西洋建築で、たちまち大阪の新名所となり、「江之子島政府」と呼ばれて人々に親しまれたと伝わっています。

川口居留地ができて以来今日までずっと居留地を見てきた川口基督教会

川口居留地ができて以来ずっと今日まで居留地を見てきた川口基督教会。

明治時代になり文明開化が進むなか、大阪ではここ川口居留地が西洋文化の入口になります。

ここから大阪の文明開化が始まったともいえます。

それとともに、川口居留地には多くの学校が誕生します。

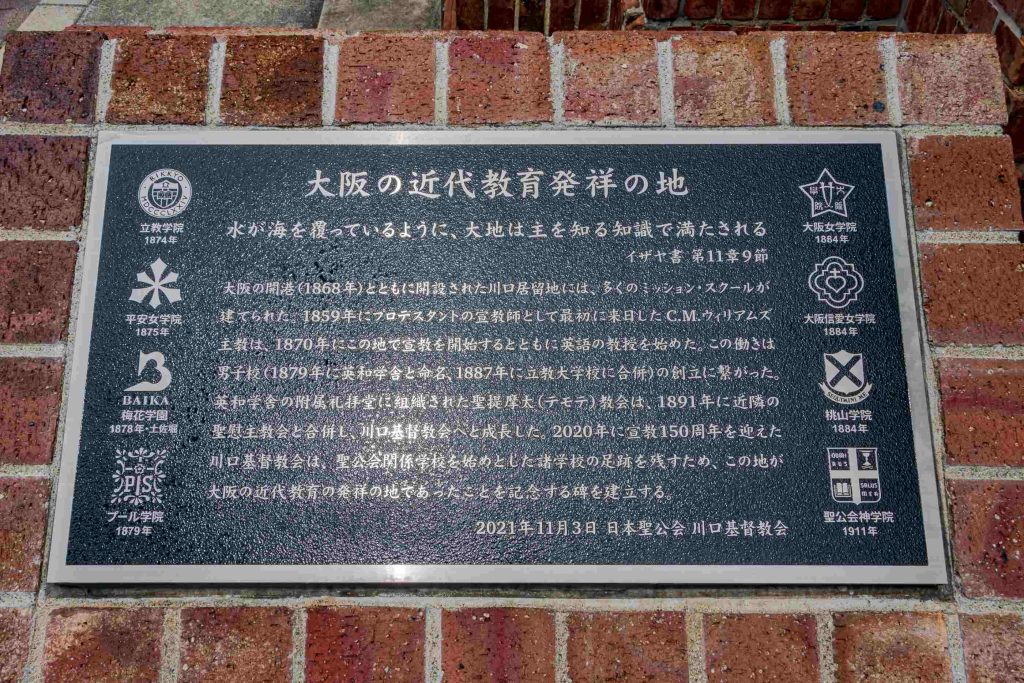

そんな時代を見てきた川口基督教会の入り口の横には、「大阪の近代教育発祥の地」のモニュメントが建てられています。

川口が大阪の近代教育発祥の地と伝わるのは、川口居留地に誕生した8つの学校が大阪の近代教育推進の役割を担ったからです。

大阪の近代教育発祥の地

水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる(イザヤ書 第11章9節)

大阪の開港(1868年)とともに開設された川口居留地には、多くのミッション・スクールが建てられた。1859年にプロテスタントの宣教師として最初に来日したC.M.ウィリアムズ主教は、1870年にこの地で宣教を開始するとともに英語の教授を始めた。この働きは男子校(1879年に英和学舎と命名、1887年に立教大学校に合併)の創立に繋がった。英和学舎の附属礼拝堂に組織された聖提摩太(テモテ)教会は、1891年に近隣の聖慰主教会と合併し、川口基督教会へと成長した。2020年に宣教150周年を迎えた川口基督教会は、聖公会関係学校を始めとした諸学校の足跡を残すため、この地が大阪の近代教育発祥の地であったことを記念する碑を建立する。

2021年11月3日 日本聖公会 川口基督教会

(居留地発祥の学校)

立教学院(1874年)・平安女学院(1875年)・梅花学園(1878年・土佐堀)・プール学院(1879年)・大阪女学院(1884年)・大阪信愛女学院(1884年)・桃山学院(1884年)・聖公会神学院(1911年)

教会の建物に「日本聖公会」とありました。

先日行われたイギリスの国王戴冠式を司式し、チャールズ新国王に王冠をのせた英国国教会のカンタベリー大主教が世界の聖公会のトップです。

ここ川口が、あのイギリスとつながりがあるんだ!。

そう考えると少し感動します。

明治維新後の大阪の近代化の歴史を見守ってきた教会です。

午前10時半から始まる第2聖餐式の始まりを鐘の音が知らせています。

川口居留地跡に撮影に来た日は日曜日でした。

ちょうど、10時半から始まる第2聖餐式の始まる時間だったので、始まりの鐘の音がカーーン、カーーンと街に響いていました。

オルガンに合わせて歌う聖歌が開かれている教会の入口から周囲に広がり、教会の周りを清涼で厳かな空間に変てしまいます。

何なのでしょうか、このパワーは!。

聖歌は私が写真を撮っている間、ずっと聞こえていました。

女性二人が急ぎ足で教会に入って行きました。

女性二人が急ぎ足で教会に入って行きました。

たぶん地下鉄阿波座駅からここまで歩いてきたのでしょう。

教会の前で車から降ろしてもらった品のよい初老の男性が足下に気をつけながら教会に入って行きました。

きっと遠くから毎週お見えになっているのでしょう。

川口基督教会の前では、見ているだけで物語がうまれそうな風情に出会いました。

時代が過ぎて川口居留地はかつての賑わいを失っていきます。

時代とともに入港する船が大きくなっていきました。

川底の浅い川口波止場には大きな船が接岸できません。

河口の天保山に船を停めて、そこで小舟に乗り換えて川を6㎞遡ってこなくてはならなくなりました。

そのようなことから、神戸港とそこにできた外国人居留地の台頭を許し川口居留地はその役割を終えました。

それとともに、異国情緒たっぷりだった川口居留地の賑わいは失われていきました。