徳川家康が戦に明け暮れた時代を家臣と共に浜松城で過ごした。

家康がそれまでの居城、岡崎城を長男の信康に譲ります。

そして浜松城に移ってきたのは元亀元年(1570年)でした。

そこで過ごした彼は浜松城から駿府城に天正112年(1584年)移ります。

それまでの14年間をこの浜松城で過ごしています。

家康が人生で一番長い期間を過ごしたのが浜松城です。

その間、たくさんの戦(いくさ)出陣し、それをしのぎきりました。

そして、家康は家臣たちと共に浜松で経験値を積上げ、その実力を蓄えていきます。

その間、家康は家臣と共に戦に明け暮れた時代をここで共に過ごします。

浜松城在城時の大きな出来事

| 元亀元年(1570年/29歳) | 姉川の戦いで浅井朝倉軍を破る |

| 元亀三年(1572年/31歳) | 武田信玄との三方ヶ原の合戦に大敗 |

| 天正三年(1575年/34歳) | 長篠の戦いで武田勝頼軍を破る |

| 天正七年(1579年/38歳) | 信長の命により正室築山殿を殺害、長男信康自害。 |

| 天正九年(1581年/40歳) | 高天神城の攻略し遠江を平定 |

| 天正十年(1582年/41歳) | 本能寺の変伊賀越え 甲斐、信濃を手に入れ5カ国の大名となる |

| 天正十二年(1584年/43歳) | 小牧・長久手の戦い |

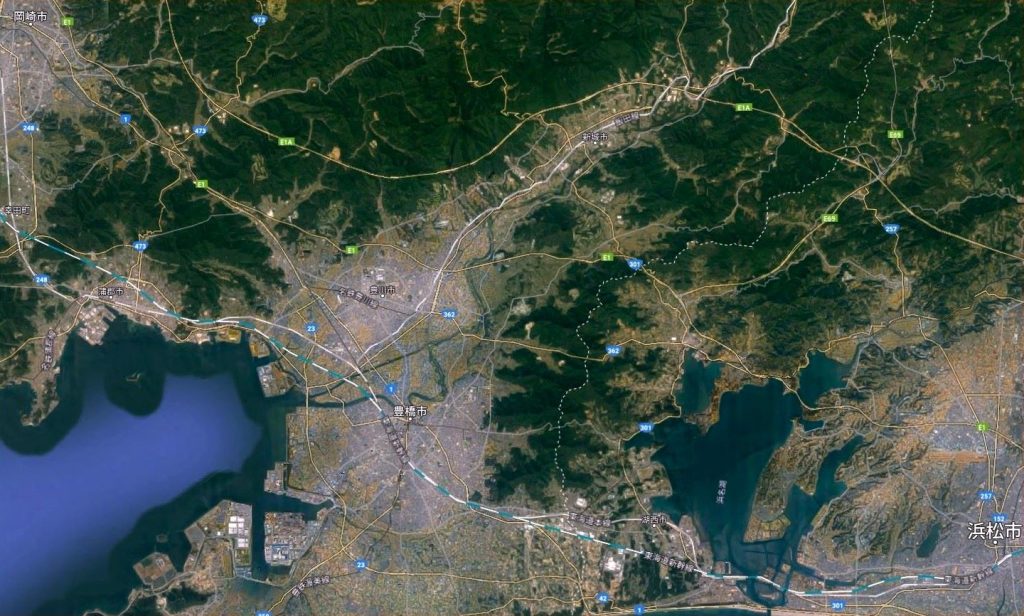

岡崎と浜松との距離は約60㎞なので、1日歩くと到着できる距離です。

岡崎と浜松との距離は約60㎞なので、1日歩くと到着できる距離です。

現在と比べて当時の人たちは、そもそも脚力が驚異的です。

1日(日が沈む前に)で歩き切ったでしょう。

現在の国道一号線を車で移動すると2時間少々かかります。

馬を使っても同じ位の時間で行けるのではないでしょうか。

途中、浜名湖が行く手を阻みます。

しかし。岡崎と浜松を結ぶルートは湖の北回りの姫街道と南回りの海沿いのルートがあります。

浜名湖の北回り、南回りの2つの街道は合流します。

どちらを使っても豊川稲荷あたりで合流することにになります。

そこから御油、藤川の宿場を経て岡崎に至るという道筋になります。

現在の国道1号線(東海道)を通るルートと同じです。

徳川家康は戦略的に岡崎から浜松に拠点を移しました。

戦に明け暮れた時代を家臣らを連れて共に浜松城で過ごしました。

戦に明け暮れた時代、家康は家老の石川数正が西三河の岡崎城を、酒井忠次が東三河の吉田城(豊橋)を任した。

家老の石川数正が西三河の岡崎城を、酒井忠次が東三河の吉田城(豊橋)を任した。

そして家康は、いちばん東の浜松城に在って遠江を押さえます。

家老の二人は西を守り、家康は東に睨みをきかせていたという徳川軍の体制です。

この家康、数正、忠次の三人でそれぞれ分担が出来たことは重要です。

徳川の城と支配地を守り、経済的にもその隆盛を支えきりました。

家康が浜松に入った当時の浜松城の状態

元亀元年(1570年)、徳川家康は、岡崎城から引間城に拠点を移し、城の根本的な拡張工事を行い浜松城と

改名しました。城の中心部を現在の天守の辺りへ移し、引間城は新城の中に組み込まれました。

中でも、天正3年(1578年)頃からの築城工事は大規模なもので、浜松城は家康が新規に築いた城とも言えます。

天正14年(1596年)に駿府城へ移るまで浜松城が家康の本拠でした。

浜松城は、三方原大地(みかたがはらだいち)の端部(はしぶ)の地形を利用し、本丸や二の丸などが東西に連なっており、北側には

守りに適した湿地が広がっていたと推定されます。家康により拡張された浜松城の範囲は、江戸時代の浜松城の天守曲輪・本丸・二の丸・西端城曲輪(にしはじょうくるわ)・清水曲輪・作左曲輪・出丸などの範囲に当たるとみられます。

家康が築いた頃の浜松城は、その後に城主となった豊臣氏家臣の堀尾吉晴による改修工事でその大部分が地下に埋もれていますが、曲輪の位置や大きさには変りがなかったようです。

家康時代には、まだ石垣や天守はなく、土塁に囲まれた曲輪に、板葺きの屋根が建てられていたと想定されます。

堀尾吉晴在城期の浜松城中枢部と城下町

天正18年(1590年)、徳川家康は豊臣秀吉の命令で江戸城へ移り、家康の旧領には秀吉の家臣の大名らが配置されました。

岡崎城に田中吉政、駿府城に中村一氏、掛川城に山内一豊、そして浜松城には堀尾吉晴が入りました。

吉晴は浜松城に高い石垣を築き、瓦葺きの櫓や城門、そして天守を建築しました。

天守や門の位置から浜松城は東を正面にして整備されたとみられます。

吉晴が整備した浜松城の姿は、現在顕わとなっている石垣等や発掘調査の成果から知ることができます。

発掘調査では、天守曲輪の内部の地面は現在よりも低く、それを廻る石塁は高さ3.2mほどもあって、天守曲輪南東隅には瓦葺きの櫓が存在した可能性があります。

昭和33年(1958年)に復興された現在の天守は三重三階ですが、吉晴が築いた大きな天守台の三分の二ほどに縮小して建てられています。

吉晴が建築した天守は、現存する天守台の規模や、後に建てた松江城天守を参考に四重五階、地下一階であったと推定されます。

天守正面と背後に附櫓を設けた複合式天守と考えられます。

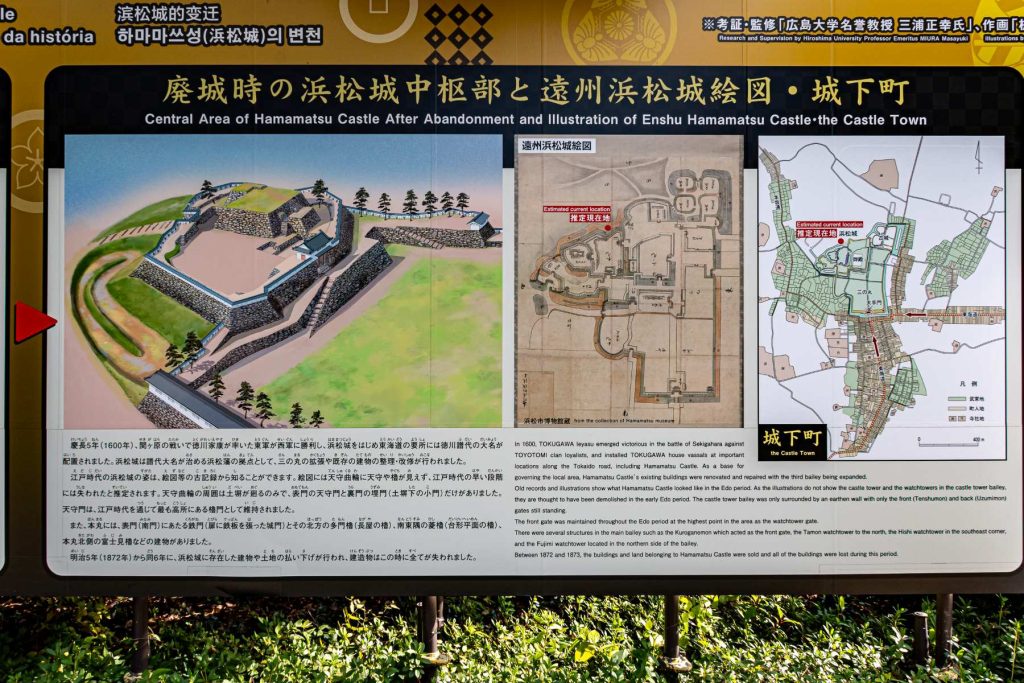

廃城時の浜松城中枢部と遠州浜松城絵図・城下町

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いで徳川家康が率いた東軍が西軍に勝利し、浜松城をはじめ東海道の要所には徳川譜代の大名が配置されました。

浜松城は、譜代大名が治める浜松藩の拠点として、三の丸の各町や既存の建物の整理・改修が行われました。

江戸時代の浜松城の姿は、絵図などの古記録から知ることができます。

絵図には天守曲輪に天守や櫓が見えず、江戸時代の早い段階には失われたと推定されます。

天守曲輪の周囲は土塀が廻るのみで、表門の天守門と、裏門の埋門(土塀下の小門)だけがありました。

天守門は、江戸時代を通じて最も高所にある櫓門として維持されました。

また、本丸には、表門(南門)に当たる鉄門(くろがねもん)(扉に鉄板を貼った城門)とその北方の多門櫓(長屋のやぐら)(多聞?)、南東隅の菱櫓(台形平面の櫓)、本丸北側の富士見櫓などの建物がありました。

明治5年(1872年)から同6年に、浜松城に存在した建物や土地の払い下げが行われ、建造物はこの時にすべてが失われました。

現在の浜松城の姿

浜松城公園HP https://www.entetsuassist-dms.com/hamamatsu-jyo