葵の紋を本多氏から貰った松平氏。

それは噂ではなくて本当でした。

特別展「三河本多一族」を安城市歴史博物館まで見に行ってきました。

歴史博物館がある安城城址は、本多忠勝のお父さんもお祖父さんも織田との戦いのときに、

ここでなくなっているという事実があります。

そんなわけで、本多忠勝の一族にとっては因縁のある場所でもあります。

この特別展では、本多一族の五家を取りあげています。

展示室では本多一族の五家とその主君、松平家に関係する古文書の実物が展示されています。

- 徳川四天王の一人である本多忠勝の一族(中務大輔家:なかつかさたいふけ)、

- 安城市小川町で出生したとも伝わる本多正信の一族、

- 特に鬼作左と称された本多重次の作左衛門家、

- 家康から渥美半島の田原城を与えられた豊後守家、

- さらに三河国伊奈を本拠地とした伊奈本多家

に焦点を当てて紹介されています。

写真でご紹介できないのが残念です。

展示の内容は徳川家康の基礎知識(歴史小説でもよい)があるとより楽しめる内容です。

今に伝わる史実の拠所となっている古文書や手紙などの実物を目にすることができます。

展示では、今に伝わる史実の拠所となっている古文書や手紙などの実物を目にすることができます。

例えばこんな感じです。

よく言われているあの出来事は、創作ではなくてこの文書に書いてあったんだ!。

そんな具合に合点がいく出会いがあるので楽しくなります。

展示物にはそれぞれに解説が添えられています。

史実を今に伝える本物と出会える展示になっています。

展示のテーマが松平家(徳川家)の地元だけにマニアックです。

家康の祖父の松平清康が本多家から葵の紋を譲って貰った。

松平清康は、葵の紋を本多氏から貰った

家康の祖父,松平清康が本多家から葵の紋を譲って貰った。

そんな史実の拠所となる記録の展示は、何も気がつかずに

その前を通り過ぎてしまいそうなつつましい展示でした。

しかし、その解説や古文書を見るとしっかりと解説展示されています。

とても重要な展示物です。

鎧兜や旗や図などの視覚に訴えてくる大きなものの展示もある

鎧兜や旗や図などの視覚に訴える大きな資料の展示もあるのですが、

歴史を裏付けている古文書などの本物の展示が中心です。

丹念に解説や古文書の内容をみるとだんだんといろいろなことが浮かび上がってきます。

これがあの史実の元となる資料なのかと、古文書をまじまじと見ながら楽しめます。

数人の学者風の方があちこちでメモをとる姿を見受けました。

ちょっとマニアックで満足度の高い特別展でした。

歴史小説家は、松平氏は葵の紋を本多氏から貰ったなどという

史実と史実の間を自分のイメージで埋めて行くことのできる豊かな感性と、

途方もない想像力をお持ちなのだということがわかります。

そんな膨大な作業量を思うと、尋常ではない頭脳と気力と体力が備わっているのでしょう。

安城市歴史博物館は本多忠勝の父と祖父が討死した安城合戦で有名な安城城址にあります。

安城市歴史博物館は本多家に関係する展示には力が入ります。

この歴史博物館のある安祥城址での織田、松平が何度も戦ってきた安祥合戦において本多忠勝の父忠高祖父の忠豊もこの場所で命を落としているのです。

忠高の墓は安城城址の中に、忠豊の墓は数百メートル離れた住宅街の中にあります。

安城城跡にある本多忠高墓碑

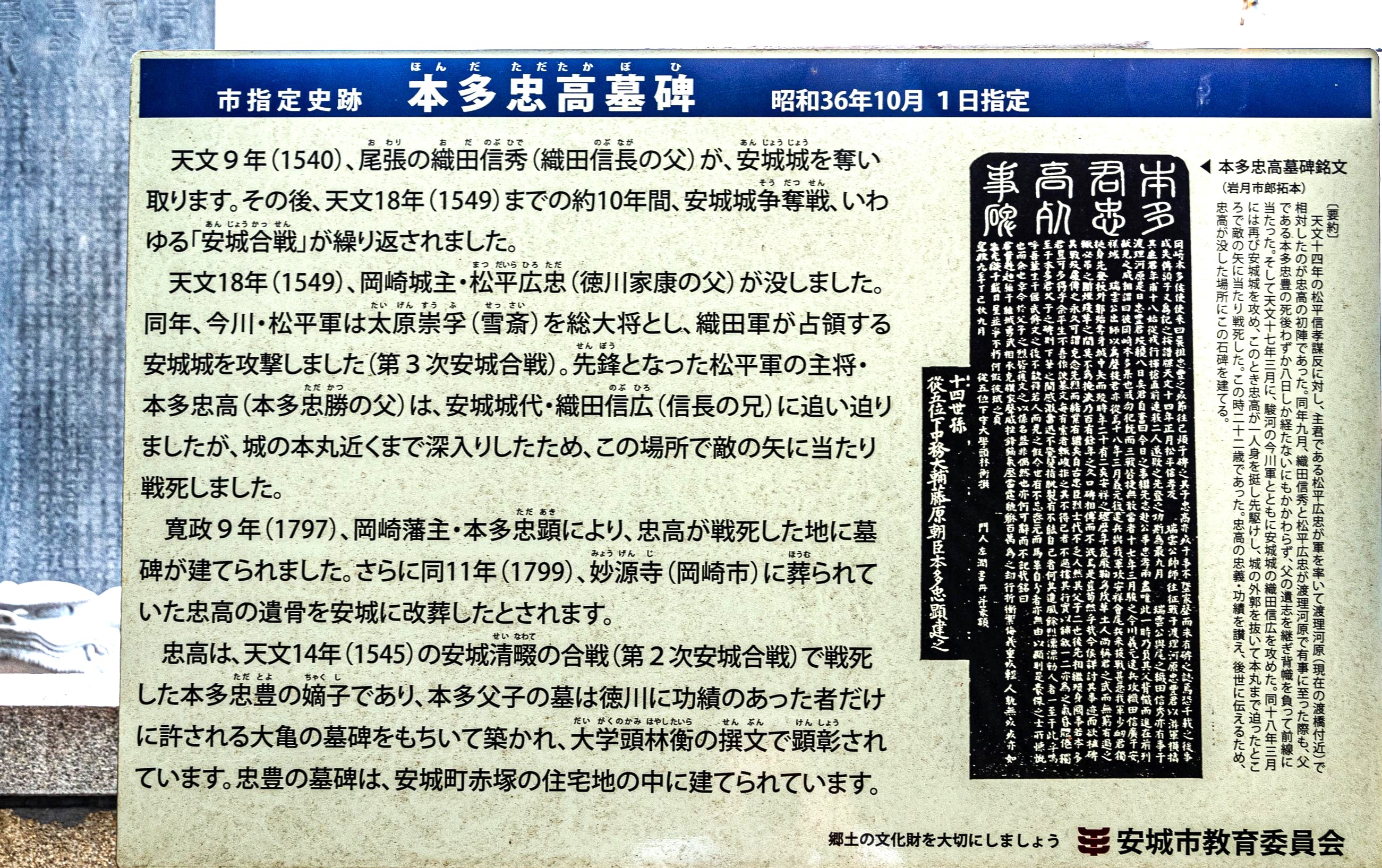

市指定史跡 本多忠高墓碑 昭和36年10月1日指定

天文9年(1540)、尾張の織田信秀(織田信長の父)が、安城城を奪い取ります。

その後、天文18年(1549)までの約10年間、安城城争奪戦、いわゆる「安城合戦」が繰り返されました。

天文18年(1549)年、岡崎城主・松平広忠(徳川家康の父)が没しました。

同年、今川・松平軍は太原崇孚(たいげんすうふ)(雪斎)を総大将とし、織田軍が選挙する

安城城を攻撃しました(第3次安城合戦)。

先鋒となった松平軍の主将・本多忠高(本多忠勝の父)は、安城城代・織田信広(信長の兄)に追い迫りましたが、城の本丸近くまで深入りしたため、この場所で敵の矢に当たり戦死しました。

寛政9年(1797)、岡崎藩主・本多忠顕により、忠高が戦死した地に墓碑が建てられました。

さらに堂11年(1799)、妙源寺(岡崎市)に葬られていた忠高の遺骨を安城に改葬したとされます。

忠高は、天文14年(1545)年の安城清畷(せいなわて)の合戦(第2次安城合戦)で戦死した本多忠豊の嫡子であり、本多父子の墓は徳川に功績のあった者だけに許される大亀の墓碑をもちいて築かれ、大学頭林衡(だいがくのかみはやしたいら)の撰文で顕彰されています。

忠豊の墓碑は、安城町赤塚の住宅地の中に建てられています。

本多忠高墓碑碑文(岩月市郎拓本)

要約

天文14年の松平信孝謀反に対し、主君である松平広忠が軍を率いて渡理河原(現在の渡橋付近)で相対したのが忠高の初陣であった。

同年9月、織田信秀と松平広忠が渡理河原で有事に至った際も、父である本多忠豊の死後わずか8日しか経ってないにもかかわらず、父の意志を継ぎ背幟を負って前線に当たった。

そして天文17年3月に、駿河の今川軍とともに安城城の織田信広を攻めた。同18年3月には再び安城城を攻め、このとき忠高が一人身を挺して先駆けし、城の外郭を抜いて本丸まで迫ったところで敵の矢に当たり戦死した。

この時22歳であった。

忠高の忠義・功績を讃え、後世に伝えるため、忠高が没したこの場所にこの石碑を建てる。

安城市教育委員会

*安祥城、安城城いずれの漢字も当てられるようですが、安城城と書かれることが多くなりました。個人的には安祥と書く方がいい感じがします。