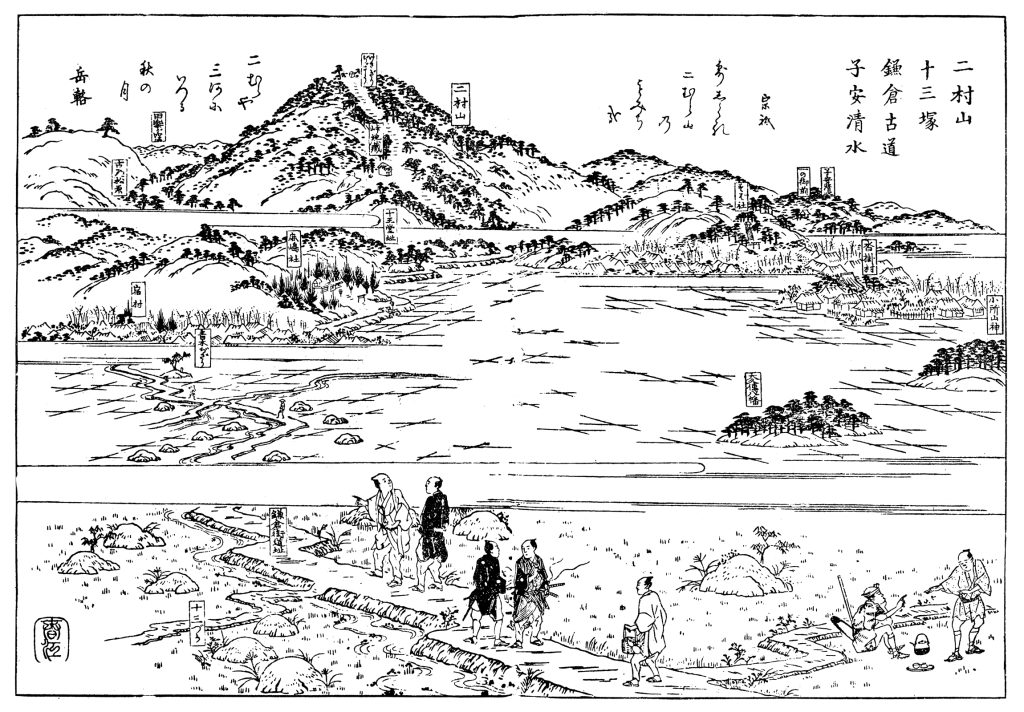

大久伝八幡社(おおくてはちまんしゃ)と十三塚(じゅうさんづか)が尾張名所図会に描かれています。

二村山の東側(図絵では手前)の鎌倉街道沿いの風景が、

今も位置関係を変えずに、まだそのままあります。

在原業平の歌碑がある鹿嶋社と青木地蔵は図絵の左に描かれていますが、

今回紹介するのは、図絵の右側の田んぼの中に

こんもりとした松林が描かれている、大久伝八幡社と鎌倉街道沿いにある十三塚です。

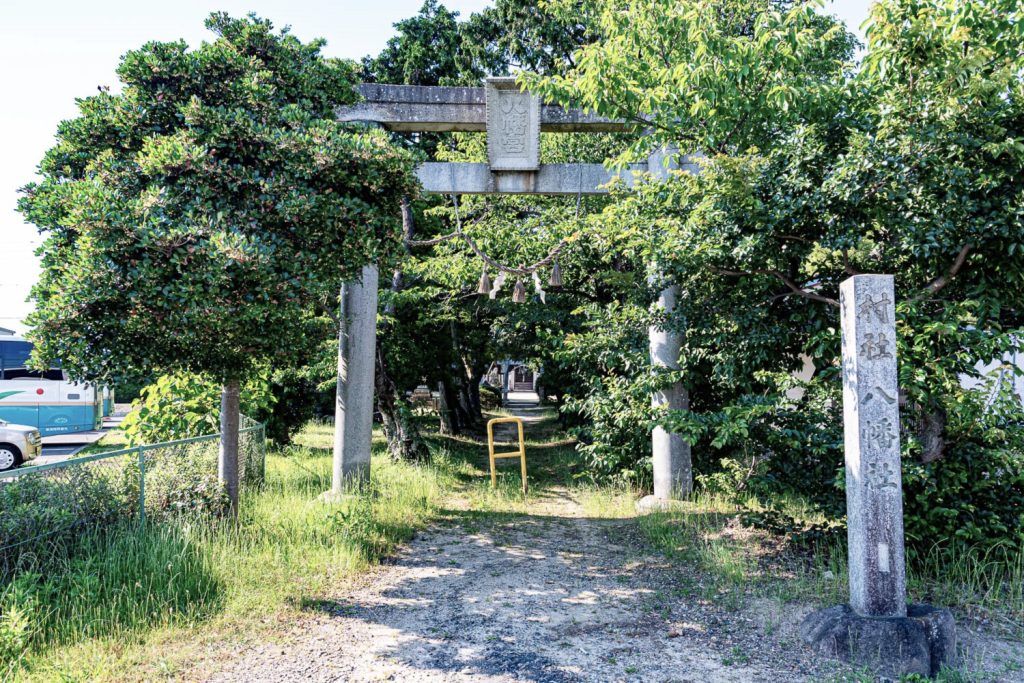

尾張名所図会に描かれている大久伝八幡社は、

慶安二年十月(1649)江戸時代に創建された八幡神社です。

写真は、田んぼの中に大きな楠(くすのき)がある青木地蔵から東に見える、

大久伝八幡社の森を撮影したものです。

張り出している楠の右側の枝の下に赤白の鉄塔が見えますが、

その右側のこんもりとした森が大久伝八幡社です。

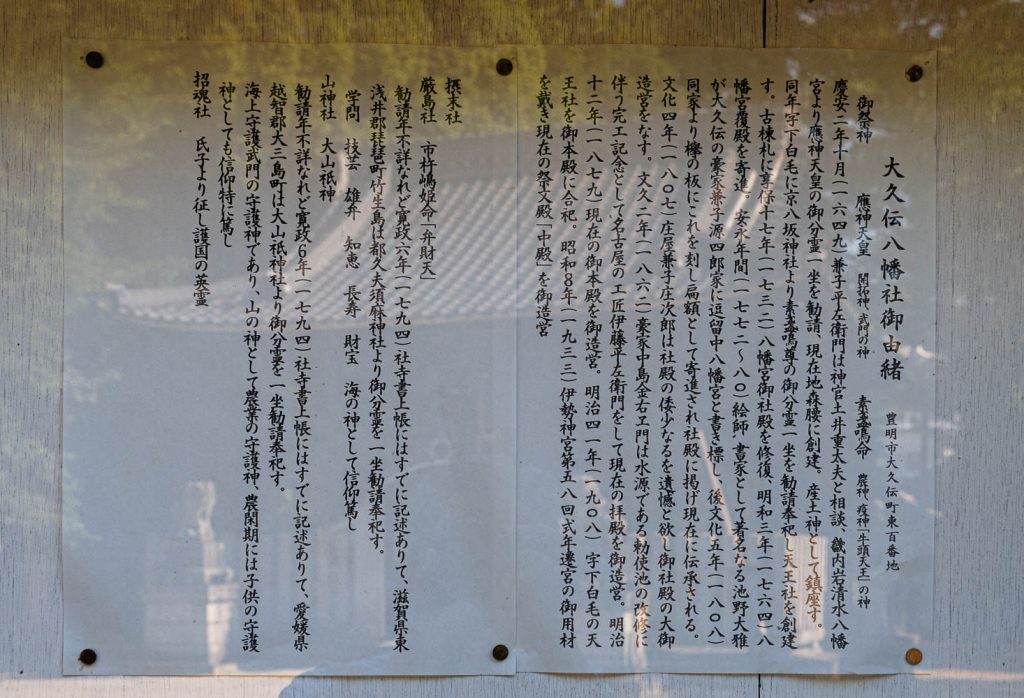

境内の由緒書には

大久伝八幡社御由緒 豊明市大久伝町東百番地

御祭神 應神天皇 開拓神 武門の神 素盞鳴尊 農神、疫神「牛頭天王」の神

慶安二年十月(1649)兼子平左衛門は神官土井重太夫と相談、

畿内石清水八幡宮より應神天皇の御分霊一坐を勧請、

現在地森腰に創建、産土神として鎮座す。

同年字白毛に京八坂神社より素盞鳴尊の御分霊一坐を勧請奉祀し天王社を創建す。

古棟札に享保十七年(1783)八幡宮社殿を修復、明和三年(1764)八幡宮覆殿を寄進、

安永年間(1772~80)絵師 書家として著名なる池野大雅が大久伝の豪家兼子源四郎家に

逗留中八幡宮と書き標し、後文化五年(1808)同家より欅(けやき)の板にこれを刻し扁額として寄進され

社殿に掲げ現在に伝承される。

文化四年(1807)庄屋兼子庄次郎は社殿の倭少なるを遺憾と欲し御社殿の大御造営をなす。

文久二年(1862)豪商中島金右エ門は、水源である勅使池の改宗に伴う完工記念として

名古屋の工匠伊藤平左衛門をして、現在の拝殿を御造営。

明治十二年(1879)現在の御本殿を御造営、明治四一年(1908)字白毛の天王社を御本殿に合祀、

昭和8年(1933)伊勢神宮第58回式年遷宮の御用材を戴き現在の祭文殿「中殿」を御造営。

摂末社

厳島社 市杵嶋姫命「弁財天」

勧請不詳なれど、寛政六年(1794)寺社書上帳にはすでに記述ありて、

滋賀県東浅井郡琵琶町竹生島は都久夫須麻神社より御分霊を一坐勧請奉祀す。

と記されています。

この大久伝八幡社は、京都、石清水八幡宮より應神天皇の御分霊を、

京都、八坂神社より素盞鳴尊(すさのうのみこと)の御分霊を

そして琵琶湖の竹生島から弁財天をそれぞれ勧請された由緒正しい神社です。

そういったことから、大久伝八幡社の建立には相当なお金がかけられたのだろうと想像します。

今に名を残す「十三塚」という名の交差点

名所図会にある鎌倉街道沿いには、いくつもの盛り上がった塚が描かれていますが、それが十三塚です。

十三塚はそれがどういったものだったのかはよく伝わっていませんが、経塚ともまた、非業の死者の墓とも言われています。

また、伊勢の古市から逃げてきたお紺女郎の亡霊の鎮魂塚とも伝わっています。

お紺という女郎が働いていた伊勢の古市は、お伊勢参りの人たちの遊興歓楽街として当時はとても栄えていました。

その古市にある遊郭から逃げだしてきたと思われる、お紺という名の女郎が、

二村山を越えて、ここまで逃げてきて息絶えてしまったのでしょうか。

そんな哀れなお紺の墓とも伝わっています。

もしそうだとすると、彼女は三河にある古里が恋しくて、古市の遊郭から逃げ出し、

故郷を目の前にして、ここで力尽きてしまったのでしょう。

そんな哀れなお紺のために塚が建てられています。

大久伝八幡社の境内の隅には、お紺女郎の塚が建てられています。

ただ、お紺ひとりの墓だとすれば、塚はひとつで良いのですが、十三もあるのですから、

きっと、街道で行き倒れてしまった旅人の墓と考えるのが考えやすいと思います。

しかし、それにしても多過ぎないかという疑問が残ります。

大久伝八幡社の中でみつけた史跡十三塚の碑にはそのあたりのことが記されていて、

土地改良によって十三塚が取り払われ、鎌倉街道も真っ直ぐにつけ替えられて現在に至っていることがわかります。

そんな地元の歴史や伝承が失われないように、

大久伝八幡社の鳥居を入ったところにある、

史跡十三塚の碑には、十三塚に関係する伝承が残されています。

史蹟十三塚の碑

昔、鎌倉街道は二村山より東南の宿を経て

大久傳の北を通過して西境に入る。これ、慶長

年間東海道開通以前の京都、鎌倉を結ぶ官道

にして、宿は両村駅の宿場なりき。宿の東南

大久傳の森八幡宮南三十米のところ、 鎌倉街

道を挟みて道の南側に十三、北側に七の塚並び

たり。経塚とも又非業の死者の墓とも。或いは

稗史伊勢古市お紺女郎の亡霊の鎮魂塚とも

傳う。 これを十三塚と云う。大は一畝より小は

四坪に至るまで区切りたり、里人後難を畏れ

よく保存せり。張州府志、尾張志にその記事

あり。特に尾張名所図絵には明細なる図絵

を登載せり。青木地蔵の樟は旧街道の名残なり。

今般土地改良事案の為めこの十三塚を

取り拂いたり。懐旧の情に堪えず。茲(ここ)に些か

昔の姿を留めて此の碑を建つ。

昭和四十六年三月

同朋大学講師 塚本 守男 撰之

豊明町長 平野 武夫 書之